三门塘宗祠文化|穿越千年的文化传承与家族记忆

翘角迎着晨曦,更显庄严肃穆。在这片钟灵毓秀的土地上,坐落着数座威严的宗祠,它们是三门塘岁月长河中熠熠生辉的明珠,承载着家族的荣耀与记忆。三门塘独特的宗祠文化吸引着无数人的目光。为更好地探索宗祠文化的魅力,“数字乡韵·人文同心”社会实践服务队走进宗祠,与先辈们开启了一场跨越千年历史的对话。

天柱县坌处镇三门塘村位于湖南省与贵州省的交界处,其宗祠文化有着深厚的历史渊源。当地宗祠文化主要围绕刘氏、王氏、谢氏等家族展开,体现了明清以来侗族与汉族文化的交融。三门塘村地理位置优越,依山靠水,为祖先定居提供了得天独厚的自然条件;清代繁荣的木商文化则为宗祠修建奠定了坚实的经济基础。显然,三门塘村宗祠文化是地理条件、商贸活动与多民族文化互动融合的结晶。

三门塘村的宗祠文化在整个清水江流域独树一帜,宗祠建筑气势雄伟,其中最引人注目的当属刘氏宗祠和王氏宗祠。刘氏宗祠曾荣获联合国教科文组织亚太地区文化遗产保护荣誉奖。

刘氏宗祠始建于清乾隆初年(1736年),毁于咸同战乱,后于光绪二十四年(1898年)重建。其建筑风格融合西方文化元素,整座宗祠雕刻有精美的装饰与独特的文字符号。正面牌楼为典型的哥特式风格,刻有花鸟草虫、山水浮雕及彩绘琉璃,工艺精湛。尤为奇特的是,宗祠门上方长方柱上刻有拉丁文字母,其含义至今无人破译,吸引着游客驻足探究。

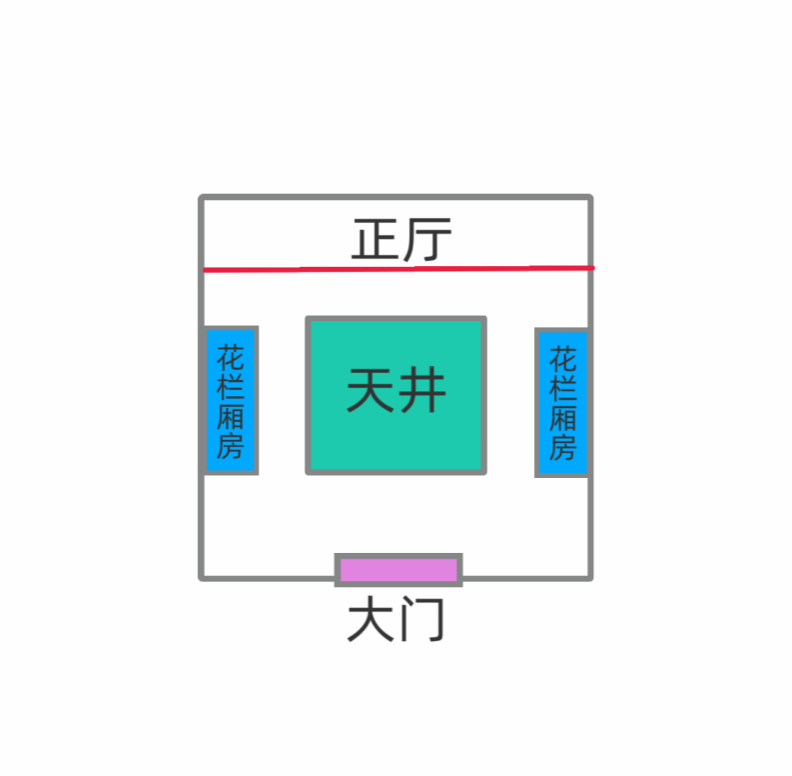

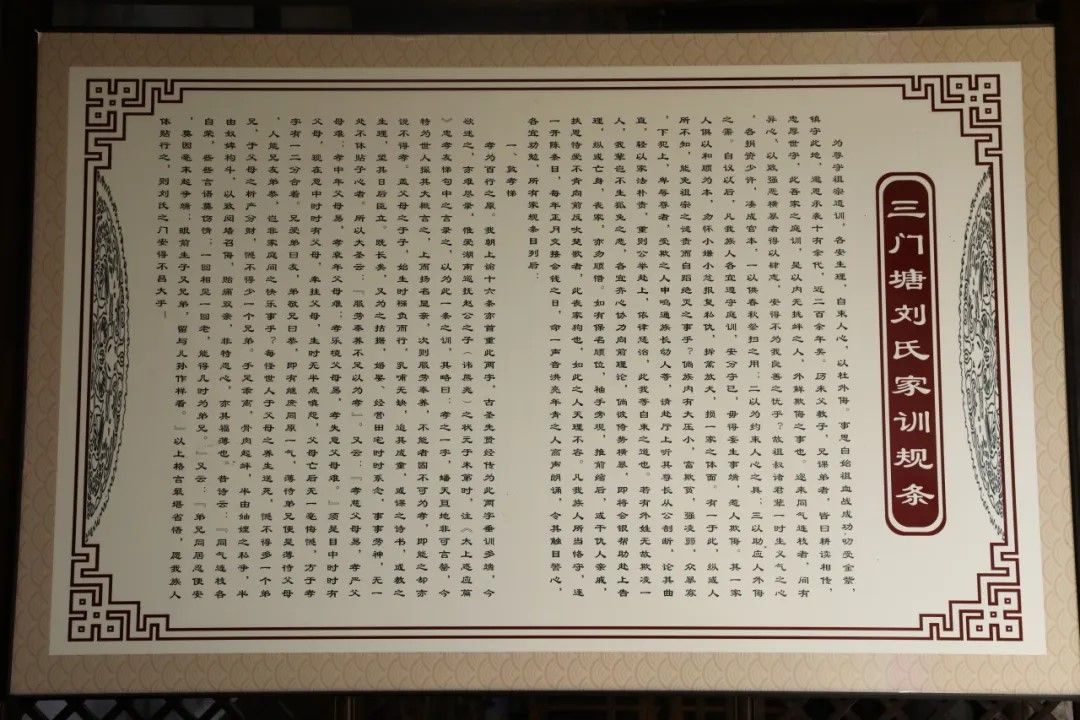

刘氏宗祠内部为两进一天井结构,沿中轴线分布前后两个主要厅堂:第一进为门厅(或仪门),是入口与接待空间;第二进为正厅(或享堂),是祭祀、议事的核心场所,内有纪念刘氏祖先昭勇将军刘旺的物品。两进院落间的露天天井兼具采光、通风功能,亦有“四水归堂”的聚财寓意。祠内两侧花栏厢房为辅助用房,用于存放物品或供人员休息。

刘氏宗祠内部结构图

王氏宗祠同样建于乾隆初年,以独特的荆楚文化风格与寓意深刻的雕塑闻名。牌楼正上方屋顶下及大门两侧,整齐塑有形态逼真的大白菜雕塑,告诫王氏子孙“清清白白做人,干干净净做事”。宗祠墙面还饰有八仙祝寿、哪吒闹海等图案,以及双凤朝阳、天官赐福等半浮雕作品。

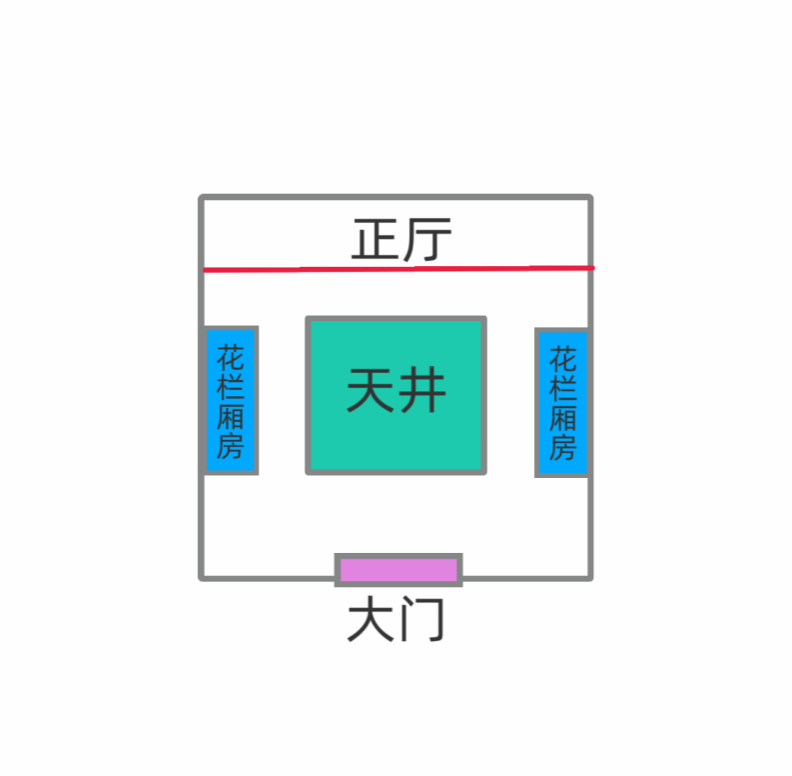

王氏宗祠内部为两进三开间结构:“两进”指前厅与正厅,正厅设有祭祀祖先的神龛;“三开间”即面宽方向分明间、次间共3个独立开间,是传统建筑中中等规模的常见配置,既符合礼仪规范,又兼顾空间实用性。

王氏宗祠内部结构图

每逢清明或“六月六”晒谱节,无论族人身在何方,族长都会召集众人回到宗祠举行祭祖仪式,祷告家族发展,传承家训家风。祭祀时,供桌陈列三牲、蔬果与米酒,先祖牌位前灯火通明,族人按辈分列队,由族长领行三叩九拜礼,诵读祭文祈求家族兴旺,再依次敬香、复述祖训。

族内修订族谱亦在祠堂进行:侧厅长案铺展旧谱与新纸,族中老者与识字子弟围坐,增补新生儿名、婚娶喜事,记录族人功名善举或迁徙新址,修改处经族长审阅盖印后方可定案。这类家族盛事期间,祠堂内外热闹非凡——男人们备办供品,女人们烹制宴席,孩童嬉闹时会被轻声劝止。仪式结束后,百桌宴席开席,族人共话家常族事,血脉与记忆交织的归属感愈发浓厚。修订后的族谱族规会在祠堂公示,这种家族观念不仅维系着族人的团结和睦,体现“长幼有序”的精神风貌,更对社会稳定与道德风尚形成起到了积极作用。

随着时代变迁,宗祠文化正以崭新姿态融入当代生活,在创新实践中维系家族精神根基,被赋予更丰富的时代内涵。无论是转型为家风文化博物馆、青少年研学教育基地,还是作为社区家风活动的核心场所,这些探索都生动诠释着宗祠文化的当代价值。

宗祠文化从来不只是宏伟的建筑实体,更是三门塘人血脉中流淌的文化基因与精神图腾。它让族人清晰追溯“我从何处来”的生命脉络,也让家族记忆以“过去的回声”在代际间永续传递。三门塘宗祠文化的千年传承,既是中国传统文化生生不息的鲜活见证,更是家风家训代代相传的立体载体,必将在新时代继续肩负起守护民族根脉、弘扬中华优秀传统的历史使命。

【责任编辑】一审(校):邓 坚 聂 川 二审(校):吴婷婷 三审(校):陈辉林