青春匠心铸就非遗华章|阿歪寨实践团开展课程学习、扎染创作及成果评比活动

我国的非物质文化遗产承载着中华民族的智慧和结晶,非物质文化遗产的传承创新是新时代青年的使命担当。7月18日,我院暑期“三下乡”社会实践服务队与“随行贵州·黔行乡村”大学生走进传统村落调研团队一起,聚焦数字时代非遗的传承创新,开展了一系列内容丰富且意义深远的活动。

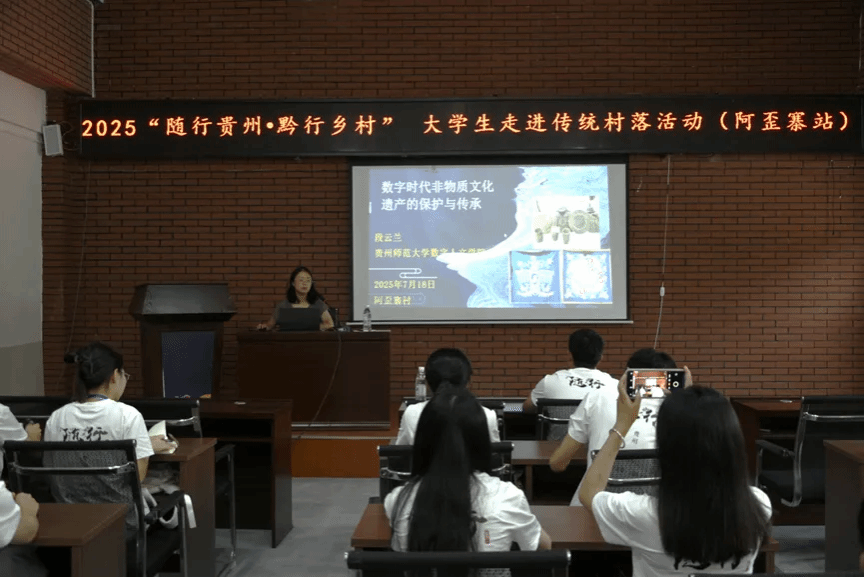

当天上午,我院数字人文系主任段云兰在阿歪寨村委会讲授“数字时代非物质文化遗产的保护与传承”专题课程。段云兰从多个维度系统讲授了非遗保护的前沿知识。她向同学们介绍了非物质文化遗产的概念与保护现状,以及在数字化发展浪潮中非遗保护面临的技术、传播方式以及价值转化等新问题。她结合阿歪寨非物质文化遗产保护的具体议题,提出了数字时代进行非物质文化遗产保护的展望。课程现场,实践团成员们被深度引导进入阿歪寨独特的文化语境,在互动交流中对如何利用数字化手段保护与传承非物质文化遗产有了更深入的思考,也提升了对数字人文专业的认识和理解。

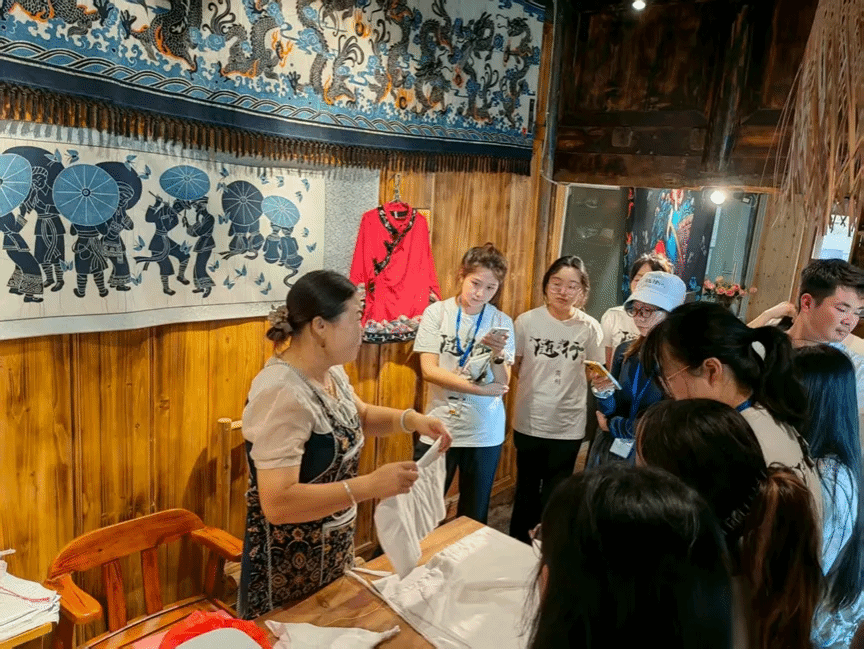

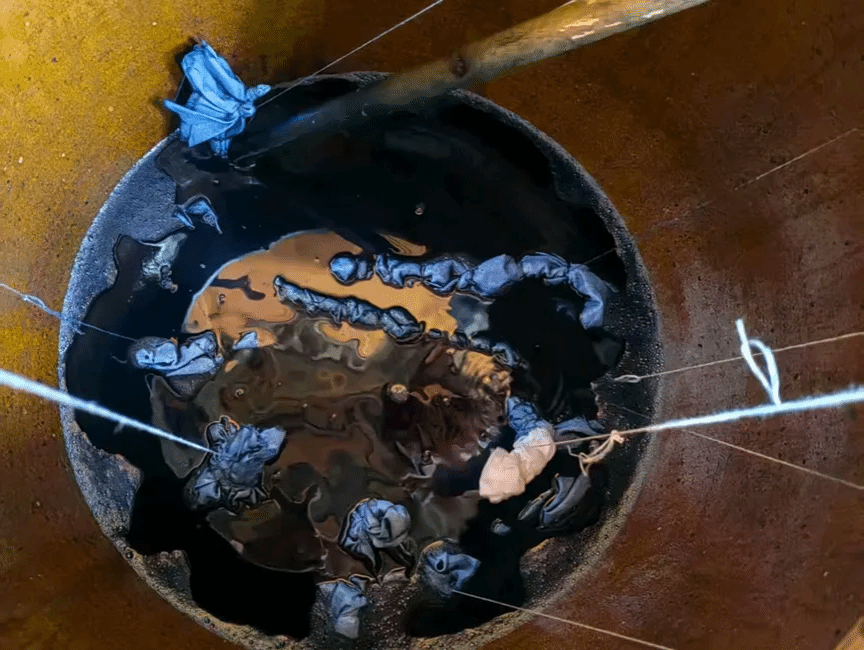

课程结束后,实践团全体成员到阿歪寨绣娘坊,亲身体验、参与传统布依族扎染创作过程。据传统手工艺人现场介绍,扎染是一种通过捆索布匹进行染色的传统印染技术,其成色完全取决于预先捆绑的布料形态与浸染过程中的自然反应轨迹。

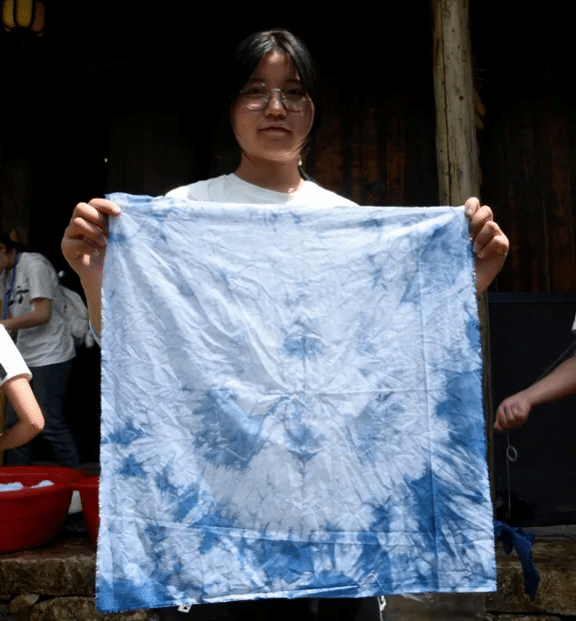

经过参与观察发现,扎染工序如下:首先用粗棉线沿着预先设计好的纹样反复捆扎固定;然后将选定的棉布打湿;接着将其投入染缸中进行染色。成品呈现出的蓝色和花纹完全是依靠后续日光氧化还原反应自然变幻形成的,整个扎染工艺中充满着未知性和创造性的挑战,这正源于其本身独特的艺术魅力。在扎染坊工作人员的专业指导下,实践队员们热情高涨、细心操作,在蓝白渐变的世界里精心创作一件件独特作品。同学们亲自体验扎染创作后发现,同样的基础结构却显现出完全不同的视觉效果,相同的工艺流程也能诞生迥异的艺术风格。

当天下午,“随行贵州·黔行乡村”大学生走进传统村落实践成果展示会在阿歪寨党群服务中心举行。同学们分组轮流展示了在阿歪寨村的调研成果,并分别根据自己的专业优势,从建筑设计规划、非遗发展创新、数字化建设规划等方面提出了详细建议,为阿歪寨传统村落文化保护和创新发展“出谋划策”。

最后,各组推选出一位代表上台展示扎染作品,评委老师们按照评审标准对扎染作品进行了集中品鉴和交流。

【责任编辑】一审(校):段云兰 二审(校):吴婷婷 三审(校):陈辉林