阿歪寨非遗新韵丨织就藤甲连心脉,薪火相传焕新颜

习近平总书记在考察贵州时强调:“少数民族文化是中华文化不可或缺的组成部分,既要保护有形的村落、民居、特色建筑风貌,传承无形的非物质文化遗产,又要推动其创造性转化、创新性发展,让民族特色在利用中更加鲜亮,不断焕发新的光彩”。传统村落和非物质文化遗产的创造性转化和创新性发展对中华文化认同和乡村振兴具有重要意义。7月14日至19日,学院暑期“三下乡”阿歪寨社会实践服务队前往安顺市经开区幺铺镇阿歪寨村,开展传统村落及其非物质文化遗产保护与传承创新的专题调研。

队员们与阿歪寨村史馆馆长韦永春合影

阿歪寨村是一座拥有600多年历史的布依族古村落,生态环境优美,民族民间文化丰富,2016年被列入“第四批中国传统村落”名录。阿歪寨村有百年石屋、蜡染作坊与“六月六”等节庆仪式,完整保存了山地聚落的空间肌理与文化基因。其中,该村的非物质文化遗产“藤甲胄编制技艺”及其创新转化是最引人瞩目的。阿歪寨的藤甲编与三国时期的典故“七擒孟获”具有密切关联。“驱巨兽六破蛮兵 烧藤甲七擒孟获”,这是《三国演义》中的孟获与诸葛亮最经典的对抗战,藤甲军的精彩表现也给人留下了深刻印象。在这一战役中,诸葛亮的士兵惊讶地发现藤甲难以被刀剑刺穿,十分牢固。诸葛亮冥思苦想,才想出火攻之法,得以击溃藤甲军。也正因为《三国演义》中所描述的这场战役,藤甲兵得以为后人所熟知。而多年后的今天,珍贵的藤甲技艺又在阿歪寨中得以发现,再次吸引了世人的目光。

韦永春馆长向队员们介绍藤甲文化

队员们深入探访阿歪寨村史馆,藤甲编的非物质文化遗产传承人韦永春成为了这里的“馆长”。韦馆长向大家讲述了藤甲以及藤甲兵的生动故事。藤甲,是以藤条为主要材料,由手艺人编织而成的古代防护装备,其制作工艺极其复杂,需要经采集、浸泡、晾晒、编织等十余道工序,耗时约6-12个月,制作周期较长。柔韧的藤条在经过非遗传承人的特殊处理后,就能达到“刀枪不入,泡水不烂”的神效。“我是藤甲编的第68代传人,”韦馆长说道,“现在村里面一千多户人,只有6人会编藤甲。”根据韦馆长所述,目前藤甲非遗技艺的传承面临着后继无人的困境。年轻一代对于藤甲这种耗时长、精度高的技艺不感兴趣,纷纷外出打工谋求生计。而年龄稍长的村民也只有少部分人拥有藤甲编织的技艺。“现在有十几个徒弟,但他们只知道原理,编出来的藤甲作品还是不过关。”非遗技艺的传承需要时间的积淀,是传承人自幼耳濡目染慢慢积累而成的,而现阶段的非遗传承都大多止于皮毛,难以学习到其中的精髓与灵魂。

韦永春馆长向队员们展示藤甲编织

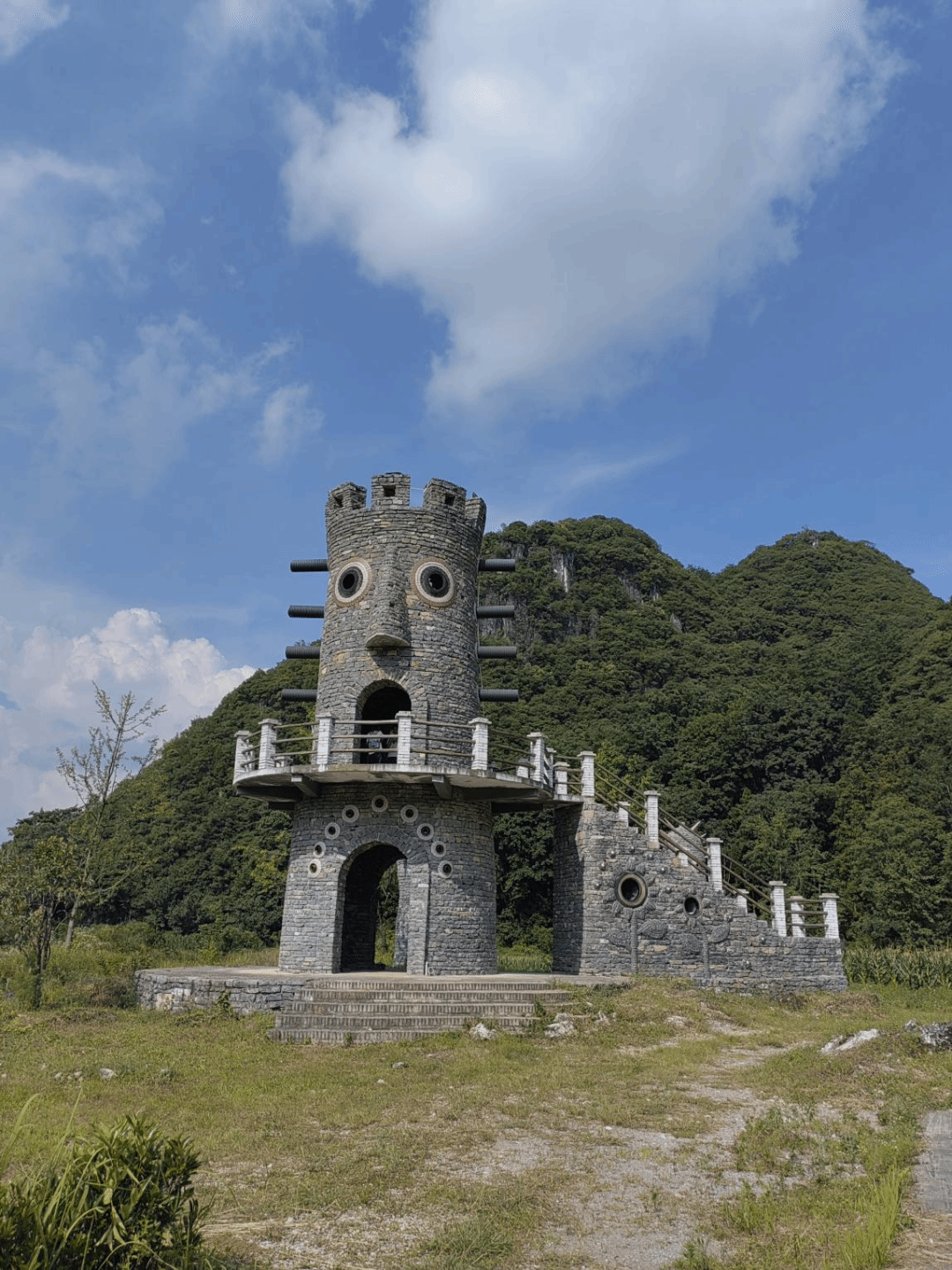

由藤甲编技艺的传承可见,非遗文化的创造性转化与创新性发展对于文化遗产保护而言显得尤为重要。在脱贫攻坚和乡村振兴的实践道路上,当地政府招商引资,以阿歪寨藤甲文化为特色,合力打造出了藤甲谷景区。走进藤甲谷,便能看见一个个威严而古朴的藤甲雕像井然排列,七擒孟获的故事牌匾穿插其中。村寨独特的藤甲文化赋能旅游产业发展,深度挖掘藤甲这一特色文化特征,使游客在游览途中认识藤甲兵的艺术化形象。同时,借助互联网媒体大力宣传,使非遗文化影响力扩大,更具创新活力。当古村落成为了乡村旅游地,为了输出更多样化的文化产品,韦馆长也将藤甲编创作出小孩体验的版本,他说:“这是我编的新式藤甲,是小孩子可以穿上的尺码,有很多小孩子喜欢来体验这个。”不仅如此,为了使藤甲文化更具吸引力和现场体验感,韦馆长根据老人的口传心授组织村民练习藤甲舞,并经过改编在各大舞台上表演,使藤甲宣传形式更加多样突出。藤甲编与藤甲舞的创新,使得藤甲文化能够在保留其文化精神的同时,顺应旅游业的发展趋势,为非遗文化在新时代传承发展注入强劲活力。

阿歪寨打造的藤甲谷景区建筑

习近平总书记在参加十四届全国人大三次会议江苏代表团审议时所指出:“要深化城乡精神文明建设,优化文化产品和服务供给,以文化赋能经济社会发展。”通过阿歪寨的藤甲文化案例可见,通过深度挖掘非遗的文化特色与文化内涵,借助村寨旅游业与互联网媒体的发展,以网络视频、旅游宣传等方式,促进文化产品的转型与创新升级,以文化赋能经济发展,促使非遗文化成为乡村振兴的一大动力,有助于推动非遗文化的创造性转化与创新性发展,以及推进乡村物质文明与精神文明协同发展。与此同时展望未来,新时代青年应该积极参与非遗文化的创造性转化与创新性发展事业,为乡村振兴注入源源不断的新时代活力,共同绘就新时代美丽乡村的幸福图景。

队员们与韦永春馆长合影

【责任编辑】一审(校):段云兰 二审(校):吴婷婷 三审(校):陈辉林